Une petite ville au sud-ouest et à petite distance de la capitale, connue pour son parc et son château royal. Cette rapide description correspond à Versailles. Elle pourrait correspondre aussi à Potsdam. A un petit détail près : Potsdam ne compte pas un château, mais plusieurs.

Potsdam est facile d’accès depuis Berlin : 20 minutes de train depuis la station Zoologische Garten, à côté de mon hôtel, jusqu’à la gare principale de Potsdam, où je suis arrivé peu après 9h. Pour arriver à pied d’oeuvre, il faut compter 3 kilomètres. La journée va être longue je choisis le bus 695 pour arriver à Sanssouci sans souci. Le X15 est plus rapide, mais il n’entre en service qu’à 10h. De toute façon il n’y a pas d’urgence : la caisse n’ouvre qu’à 10h.

Un billet combiné permet de visiter tous les sites de Potsdam en une journée. Ce qui est matériellement impossible. Il y en a une quinzaine répartis sur une grande surface, et tous ne sont pas ouverts tous les jours. La plupart sont fermés le lundi (mais aujourd’hui, jour férié, ils sont ouverts) sauf le Neues Palais qui est fermé le mardi.

Ami touriste : calcule bien ton affaire !

Tous les châteaux se visitent avec un audio-guide en français sauf l’Orangerie et le Marmorpalais où la visite guidée en allemand est obligatoire. Un résumé écrit en français est fourni, et il est possible de poser des questions en anglais.

Le mieux est de commencer par visiter le château de Sanssouci, parce que c’est le site plus fréquenté et le billet est valable pour un créneau horaire donné, et ceux-ci peuvent vite se remplir les jours d’affluence. En plus ce château est en bordure du parc près de l’arrêt de bus. Etant arrivé assez tôt, je suis entré dans le premier créneau, à 10h15.

Sanssouci, ou « Sans, souci » comme inscrit sur la façade, est le premier château construit à Potsdam. C’est une résidence d’été que Frédéric II (ou Frédéric le Grand) a imaginé a son idée et s’est fait construire en 1747. Frédéric, comme une bonne partie de la noblesse allemande, appréciait et pratiquait la langue française. Ainsi plusieurs châteaux ont des noms français : Schloss Monrepos, Schloss Solitude ou Schloss Sansssouci.

Sur la terrasse qui est en avant de la façade du château, Frédéric II avait fait creuser un caveau, où il voulait être enseveli, et il disait : « Quand je serai là, je serai sans souci. »

Pour ce dernier, Frédéric II avait fait préparé son caveau

La résidence est assez modeste par ses dimensions, mais pas par son décor. Ainsi le salon de musique :

Au XVIIIème siècle tous les châteaux avaient un salon de musique, et Frédéric pratiquait avec assiduité la flûte, que l’on peut voir ici dans une vitrine sur le piano. L’audio-guide joue d’ailleurs des morceaux composés par le monarque. Classe. Avis aux amateurs : le CD est en vente à la boutique.

Un thème majeur de la décoration de Sanssouci est la vigne. C’est surtout visible de l’extérieur.

Le château est au sommet de terrasses en escalier où les pieds de vignes sont protégés derrière des portes vitrées. On est quand même à 52° de longitude nord (comme Amsterdam).

Juste à côté de Sanssouci se trouvent les « nouvelles chambres » (Schloss Neue Kammern). Erigées comme orangerie de Sanssouci, Frédéric II les a fait transformer en résidence pour ses invités. J’ai fait l’impasse.

L’Orangerie actuelle (Schlossorangerie) est peu plus loin. J’y suis arrivé juste à l’heure pour un départ de visite guidée.

Elle a été érigée entre 1851 et 1864 par le roi Frédéric-Guillaume IV (le petit-fils du neveu de Frédéric II). On ne peut pas le voir sur la photo, mais le bâtiment fait 300m de long. Les ailes constituent l’orangerie proprement dite, avec les arbres mis à l’abris pendant l’hiver. Le corps central est réservé à la résidence.

La salle la plus spectaculaire de l’Orangerie est la salle Raphaël.

Il s’agit de la plus grande collection de reproductions de tableaux de Raphaël au monde. Je n’ai vu que quelques uns des originaux, notamment à Dresde.

Le Neues Palais Von Sanssouci (le nouveau palais de Sanssouci) est à l’autre extrémité du parc.

C’est un autre palais d’été commandé par Frédéric II et construit entre 1763 et 1769. Il s’agit encore d’un palais d’été mais bien plus imposant que Sanssouci. Frédéric l’a fait décoré dans un style rocaille, ou baroque frédéricien, qui n’était déjà plus à la mode à l’époque.

La pièce la plus étonnante est la salle de la Grotte décorée de centaines de milliers de coquillages.

On trouve assez souvent ce genre de grotte artificielle dans les jardins européens depuis l’antiquité. J’en ai vu une très belle à Isola Bella sur le lac Majeur en Italie, par exemple. Mais il est inédit dans ce genre de palais et à cette échelle. Guillaume Ier, lointain successeur de Frédéric II, trouvait ce décor pas assez fastueux et a fait ajouter des pierres semi-précieuses.

Comme il se doit, le Neues Palais a sa salle de musique.

Notez qu’ici le décor n’est pas doré mais argenté. Frédéric II aimait bien les décors argentés. Le parquet est également remarquable, mais fragile, donc on ne marche pas dessus.

Autre salle spectaculaire, la salle des marbres.

Elle est située juste au dessus de la grotte. Pour cette raison ses soubassements ne sont pas à la mesure du poids de ses marbres, ce qui fait qu’elle a subit d’importants travaux de consolidation et n’a été rouverte au public que récemment.

Le Neues Palais est grand, mais pas assez. C’est pourquoi les Communs (en allemand dans le texte) on été ajouté en face.

Ces bâtiments imposants recevaient les dépendances et le corps de garde. L’université de Brandenburg s’y est installée et on ne visite pas.

Nous sommes arrivés au bout du parc. Il est possible de reprendre le bus 695 pour revenir vers la ville, mais j’ai décidé de retraverser le parc à pied jusqu’à la ville, via la porte de Brandebourg. Celle de Potdsam, pas celle de Berlin.

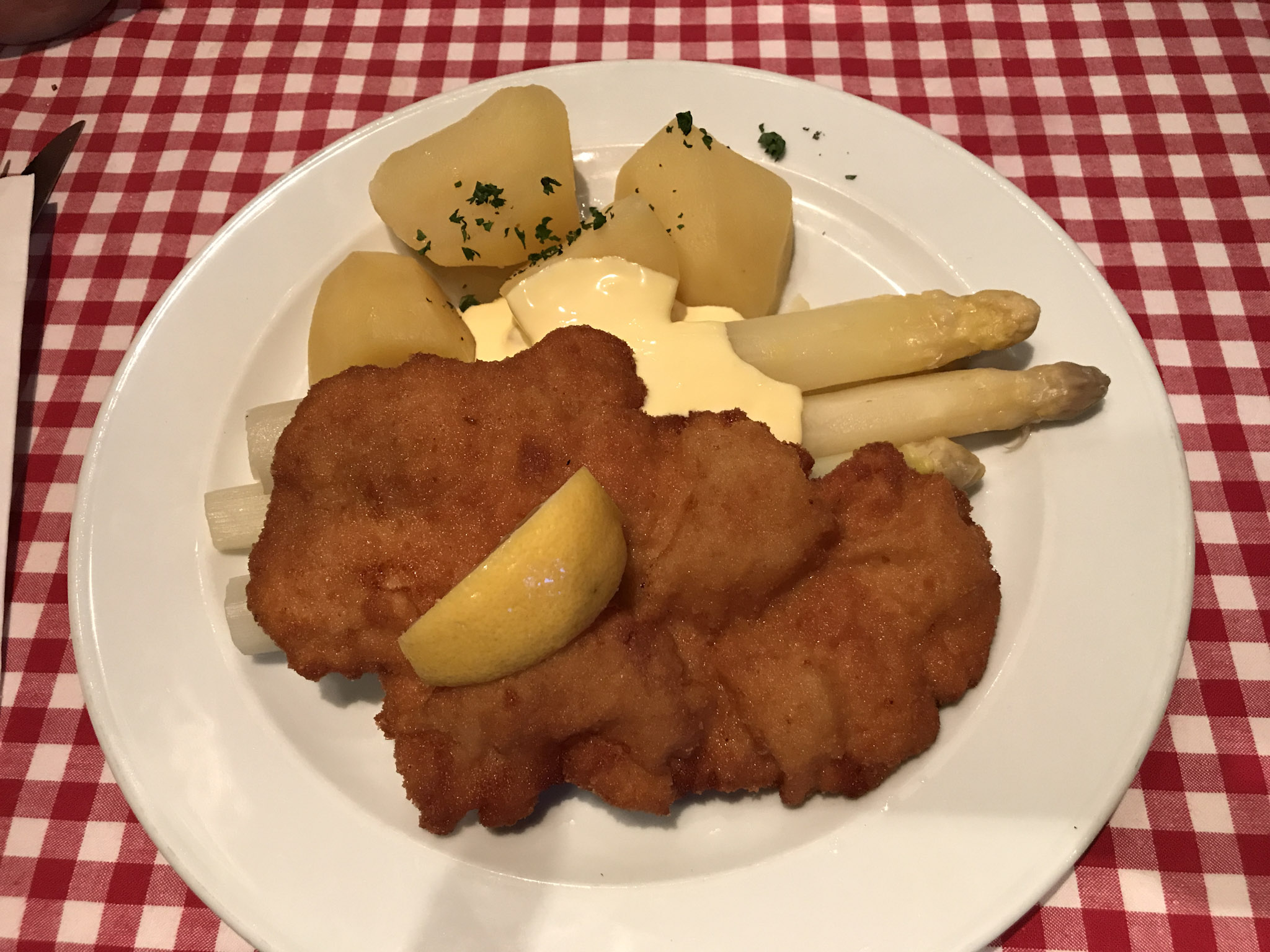

Cette partie de la ville est une zone piétonne plutôt agréable, mais je ne me suis pas trop attardé, juste le temps d’attraper une Bratwurst et le bus 603 qui m’a transporté à l’autre bout de la ville, à l’extrémité des nouveaux jardins (Neuer Garten) où se trouve Schloss Cecilienhof.

C’est le dernier château des Hohenzollern, construit dans le style d’un cottage anglais de 1913 à 1917 pour servir de résidence au prince héritier Guillaume (le fils de Guillaume II, le Kronprinz de la bataille de Verdun) et à son épouse Cécile, d’où le nom. Evidemment Cecilenhof n’a pas le lustre des autres résidences visitées aujourd’hui. Son intérêt est ailleurs

La résidence est entrée dans l’Histoire en juillet 1945 quand elle a été choisie pour recevoir la conférence de Potsdam.

Entre le 17 juillet et le 2 août 1945 les puissance alliées victorieuses ont décidé du sort des puissances de l’axe vaincues. C’est ici par exemple qu’a été décidé le partage en quatre zones d’occupation de l’Allemagne et de l’Autriche, ainsi que les nouvelles frontières de l’Allemagne et de la Pologne qui sont toujours en vigueur.

Le parcours de visite raconte bien le contexte de la fin de la guerre et de la conférence, mais aussi les détails pratiques, voire anecdotiques, de la rencontre au sommet entre Truman, Staline et Churchill (remplacé en cours de conférence par Attlee après les élections aux Royaume-Uni). La visite était donc très intéressante.

Enfin à quelques pas le Marmorpalais (palais de marbre) m’attend. J’y suis arrivé juste à temps pour la dernière visite guidée de la journée.

Le Marmorpalais a été construit entre 1787 et 1791 pour le roi Frédéric-Guillaume II (neveu de Frédéric II et grand-père de Frédéric-Guillaume IV). Ici le baroque est oublié, on est dans le début du classicisme. Ça change.

Notez une spécialité allemande : les savates en feutre.

Si on ne sa casse pas la figure, on peut ainsi visiter les belles demeures en glissant avec l’élégance du patineur. Et de profiter de parquets somptueux non cachés par de méchants tapis. J’ai déjà expérimenté la chose aux châteaux d’Augustusburg près de Cologne ou d’Hohenzollern l’été dernier.

Cette visite conclut un tour intensif d’une partie des châteaux de Potsdam. J’ai ensuite marché jusqu’à la gare, pour visiter un peu la ville à petits pas et pour prendre le train vers Berlin.

Pour ma quatrième visite à Berlin, il était temps que je fasse l’excursion de Potsdam.

Il y a bien des choses que je n’ai pas vues à Potsdam, comme le Charlottenhof, le belvédère du mont de la pentecôte, l’église Saint Nicolas ou le musée Barberini, mais ce que j’ai vu valait déjà largement le déplacement. Et les 17 km marchés.